集合住宅とは?マンション・アパートの違いと失敗しない住まいの選び方

最終更新日: 2025-10-27

- もくじ

「マンションとアパートって何が違うの?」

「集合住宅にはどんな種類があるの?」

住まい探しを始めると、様々な専門用語に混乱してしまいますよね。

実は、集合住宅の種類を正しく理解することは、騒音トラブルや光熱費の無駄を避け、快適な新生活を送るための重要な第一歩なのです。

この記事では、2025年最新の情報をもとに、集合住宅の基本的な分類から構造別の特徴、そしてあなたのライフスタイルに合った最適な選び方まで、住まい選びで失敗しないための知識を分かりやすく解説します。

集合住宅の基本知識

住まい探しを始めると、「マンション」「アパート」「コーポ」「ハイツ」など、似たような意味に思える言葉がたくさん出てきて、混乱してしまいませんか?

実は、これらの用語には明確な違いがあり、その違いを理解することが、あなたの理想の住まい選びの第一歩となります。

このセクションでは、集合住宅の全体像を整理し、用語の混乱を解消していきましょう。専門的な内容も含まれますが、できるだけ分かりやすい言葉で解説していきますので、安心してお読みください。

集合住宅とは?一戸建てとの根本的な違い

集合住宅とは、複数の世帯が一つの建物内で暮らす住宅のことです。一戸建て住宅が一つの建物に一世帯が住むのに対し、集合住宅は一つの建物を複数の世帯で共有する点が根本的な違いとなります。

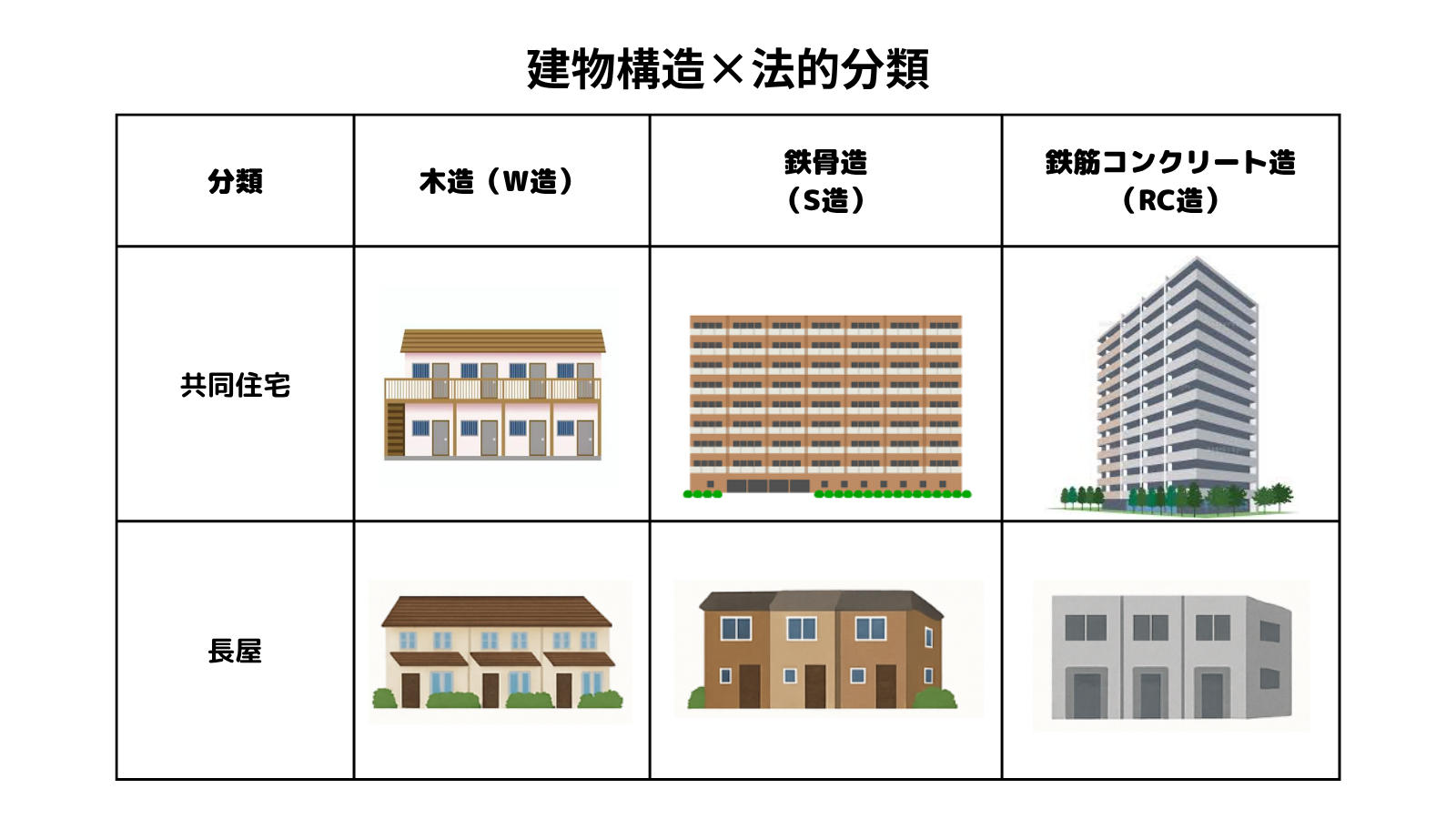

建築基準法では、集合住宅を「共同住宅」と「長屋」の2つに大きく分類しています。この法的な分類は、単なる呼び方の違いではなく、建物の構造や安全基準、そして実際の住み心地に大きく影響する重要な区分です。

共同住宅は、廊下や階段などの共用部分を通って各住戸にアクセスする構造の建物です。一般的なアパートやマンションの多くがこれに該当します。共用部分があることで、セキュリティ面でのメリットがある一方、プライバシーの面では一定の制約があります。

長屋は、各住戸が地面から直接アクセスできる構造の建物で、テラスハウスやタウンハウスと呼ばれることもあります。隣の住戸と壁を共有しながらも、それぞれが独立した玄関を持つため、戸建て感覚で暮らせるのが特徴です。

この法的分類を理解しておくことで、物件情報を見る際に「この建物はどのような構造で、どんな住み心地なのか」をより正確に判断できるようになります。

【図解】ひと目でわかる集合住宅の分類と関係性

集合住宅の分類を理解するには、建物構造と法的分類という2つの軸で整理することが重要です。

建物構造による分類:

- 木造(W造):主に2階建てまでのアパートに多い

- 鉄骨造(S造):軽量鉄骨造と重量鉄骨造に分かれる

- 鉄筋コンクリート造(RC造):マンションに多い構造

法的分類による分類:

- 共同住宅:廊下・階段などの共用部分がある

- 長屋:各戸が地面から直接アクセス可能

これらの組み合わせによって、実際の住み心地が決まります。例えば、「木造の共同住宅」なら一般的なアパート、「RC造の共同住宅」なら分譲マンションや賃貸マンション、「木造の長屋」ならテラスハウスといった具合です。

重要なのは、物件名や呼び方ではなく、実際の構造と法的分類を確認することです。「○○マンション」という名前でも木造の場合もあれば、「○○アパート」でもRC造の場合もあるからです。

この分類を頭に入れておくことで、物件情報を見る際に「防音性はどの程度か」「家賃相場はどのくらいか」「どんな管理体制か」といったことを、ある程度予測できるようになります。

なぜこんなに名称が多い?「ハイツ」「コーポ」「メゾン」の正体

不動産ポータルサイトを見ていると、「ハイツ」「コーポ」「メゾン」「レジデンス」など、様々な名称の建物が並んでいます。これらの名称に惑わされて、「高級そうな名前だから良い物件かも」と判断してしまうのは危険です。

実は、これらの名称は建物の構造や性能とは直接関係がない場合がほとんどです。建物名は基本的に建築主や管理会社が自由に決められるため、木造アパートでも「○○マンション」や「○○レジデンス」と名付けることができるのです.

よく見かける名称とその傾向:

- ハイツ:「高台」を意味する英語から。比較的古い建物に多い

- コーポ:「コーポラティブハウス」の略。共同住宅を指すことが多い

- メゾン:フランス語で「家」を意味する。おしゃれな印象を与える目的

- レジデンス:「住宅」を意味する英語。高級感を演出する目的

これらの名称に共通するのは、実際の建物の性能や構造とは無関係だということです。「メゾン」という名前でも木造で防音性が低い場合もあれば、「アパート」という名前でもRC造で高性能な場合もあります。

住まい選びで本当に重要なのは、建物名ではなく実際の構造(木造・鉄骨造・RC造)と法的分類(共同住宅・長屋)です。これらの情報は物件詳細に必ず記載されているので、名前に惑わされず、必ず確認するようにしましょう。

また、築年数や立地条件、設備の充実度なども、建物名よりもはるかに重要な判断材料です。聞こえの良い名前に惑わされず、本質的な情報に基づいて判断することが、後悔しない住まい選びの鍵となります。

住まい選びで本当に重要な3つの判断基準

集合住宅を選ぶ際、多くの方が家賃の安さや外観の美しさに目を奪われがちです。しかし、実際に住み始めてから「こんなはずではなかった」と後悔する声をよく耳にします。

そうした失敗を避けるために、住まい選びでは表面的な条件ではなく、あなたの日常生活の質を根本から左右する3つの本質的な判断軸を理解することが重要です。これらの基準を押さえることで、長期間にわたって快適に暮らせる住まいを見つけることができるでしょう。

【建物構造】騒音・断熱・家賃を決める最重要ポイント

建物の構造は、あなたの住環境を決定する最も重要な要素です。木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造という3つの主要な構造は、それぞれ防音性、断熱性、そして家賃に大きく異なる影響を与えます。

物件情報では「W造」「S造」「RC造」といった略語で表記されることが多いため、これらの意味と特徴をしっかりと理解しておくことが、賢い住まい選びの第一歩となります。

木造(W造)|家賃は安いが音と寒さに要注意

木造アパートは、集合住宅の中で最も家賃を抑えられる選択肢です。建築コストが安いため、家賃も他の構造と比べて月額1〜2万円程度安く設定されることが一般的です。

しかし、木造には注意すべき特徴があります。まず防音性については、隣室や上下階の生活音が聞こえやすいという課題があります。足音、テレビの音、話し声などが壁や床を通して伝わりやすく、特に夜間や早朝の静かな時間帯には、隣人の生活リズムが気になることがあります。

断熱性についても同様で、冬場は室内が冷えやすく、夏場は暑くなりやすい傾向があります。これは光熱費の増加にもつながるため、家賃の安さだけでなく、総合的な住居費を考慮することが大切です。

木造アパートは、家賃を最優先に考える方、音に対してそれほど敏感でない方、短期間の居住を予定している方に適した選択肢といえるでしょう。

鉄骨造(S造)|防音性は中間レベル、構造による違いあり

鉄骨造は、木造とRC造の中間的な特性を持つ構造です。ただし、鉄骨造には軽量鉄骨造と重量鉄骨造の2種類があり、それぞれ性能が異なります。

軽量鉄骨造は、主に2〜3階建てのアパートに使用され、防音性や断熱性は木造よりも向上しますが、RC造ほどの性能は期待できません。一方、重量鉄骨造は、より高い防音性と断熱性を実現できますが、建築コストが高くなるため、家賃も相応に上昇します。

鉄骨造を検討する際は、軽量鉄骨造なのか重量鉄骨造なのかを確認し、自分の求める住環境のレベルと家賃のバランスを慎重に判断することが重要です。

鉄筋コンクリート造(RC造)|本当に静か?落とし穴もある

RC造は、集合住宅の中で最も高い防音性と断熱性を実現できる構造です。コンクリートの厚い壁と床により、隣室や上下階からの音をしっかりと遮断し、室温も安定しやすいという大きなメリットがあります。

しかし、RC造だからといって必ずしも静かとは限らない点に注意が必要です。建物の設計や施工品質、隣戸との壁の配置によっては、思ったほど防音効果が得られない場合もあります。また、RC造は家賃が高く設定されることが多く、木造と比べて月額2〜4万円程度の差が生じることも珍しくありません。

RC造は、静かな環境を最優先に考える方、在宅ワークが多い方、長期間の居住を予定している方にとって、家賃の高さに見合う価値を提供してくれる選択肢です。

【法的分類】プライバシーと管理体制が変わる

建築基準法上の分類である「共同住宅」と「長屋」の違いは、実際の住み心地や管理体制に大きな影響を与えます。この分類は建物の構造的な特徴に基づいており、あなたのライフスタイルや価値観との相性を左右する重要な要素です。

共同住宅|廊下や階段が共用、セキュリティ面で安心

共同住宅は、廊下や階段などの共用部分を通って各住戸にアクセスする構造の集合住宅です。一般的なアパートやマンションの多くがこの分類に該当します。

共用部分があることで、オートロックシステムや管理人の配置など、セキュリティ面での対策を講じやすいというメリットがあります。また、共用部分の清掃や維持管理が組織的に行われるため、建物全体の美観や機能が保たれやすい環境です。

一方で、共用廊下での隣人との遭遇や、エレベーターでの同乗など、他の住民との接触機会が多くなります。また、共用部分の使用に関するルールやマナーを守る必要があり、ある程度の制約を受け入れる必要があります。

共同住宅は、セキュリティを重視する方、建物の管理状態を重視する方、適度なコミュニティ感を求める方に適しています。

長屋|各戸に専用玄関、戸建て感覚で暮らせる

長屋は、各住戸が地面から直接アクセス可能な構造の集合住宅です。テラスハウスやタウンハウスと呼ばれる住宅の多くがこの分類に該当します。

最大の特徴は、各戸に専用の玄関があり、共用廊下を通らずに直接自宅に出入りできることで、戸建て住宅に近いプライバシー感と独立性を得ることができます。

また、専用の庭や駐車場が付いていることも多く、より自由度の高く暮らせます。

ただし、隣家との距離が近いため、騒音や生活音については十分な配慮が必要です。また、各戸の管理責任が大きくなるため、外構の手入れや設備のメンテナンスなど、戸建て住宅に近い管理負担が発生することもあります。

長屋は、プライバシーを重視する方、戸建て感覚で暮らしたい方、庭や駐車場などの専用スペースを求める方に適した選択肢です。

【間取りタイプ】ライフスタイルとの相性を見極める

間取りのタイプは、あなたの日常生活のパターンや家族構成と密接に関わる要素です。特に、メゾネットやテラスハウスなどの特殊な間取りタイプは、一般的な平面的な間取りとは異なる特徴を持っており、ライフスタイルとの相性を慎重に見極める必要があります。

メゾネット|上下階の音を気にしない2階建て感覚

メゾネットタイプは、一つの住戸が2階層にわたって構成される間取りです。集合住宅でありながら、戸建て住宅のような縦の空間を活用できる特徴があります。

最大のメリットは、上下階の住民からの騒音を気にする必要がないことです。

自分の住戸内で2階層を使用するため、上階からの足音や下階への音の伝達を心配せずに生活できます。これは、小さな子供がいる家庭や、在宅ワークで集中できる環境を求める方にとって大きな利点となります。

また、1階をリビング・ダイニング、2階を寝室として使い分けることで、生活空間にメリハリをつけることができ、プライベート感も高まります。

ただし、日常的に階段の上り下りが必要になるため、高齢者や足腰に不安がある方には負担となる可能性があります。また、冷暖房効率が平面的な間取りと比べて劣る場合があることも考慮すべき点です。

テラスハウス・タウンハウス|庭付き・駐車場付きの魅力と注意点

テラスハウス・タウンハウスは、長屋の分類に該当する住宅タイプで、戸建て感覚で暮らせる集合住宅として人気があります。多くの場合、専用の庭や駐車場が付いており、集合住宅でありながら戸建て住宅に近い住環境を実現できます。

専用庭があることで、ガーデニングや子供の遊び場として活用でき、駐車場が専用であることで車の出し入れも自由度が高くなります。また、隣家との間に一定の距離があるため、プライバシーも確保しやすい環境です。

しかし、管理面では注意が必要です。庭の手入れや外構の維持管理は基本的に入居者の責任となることが多く、戸建て住宅に近い管理負担が発生します。また、隣家との境界に関するトラブルや、共用部分の管理方法について、事前に十分確認しておくことが重要です。

テラスハウス・タウンハウスは、戸建て感覚で暮らしたい方、庭や駐車場などの専用スペースを重視する方、ある程度の管理責任を受け入れられる方に適した住宅タイプといえるでしょう。

住環境が健康に与える影響|見落としがちな重要ポイント

住まい選びでは、家賃や立地、間取りに注目しがちですが、実は住環境が私たちの健康に与える影響は想像以上に深刻です。特に集合住宅では、建物の断熱性能や騒音環境が、長期間にわたって住む人の心身の健康を左右する重要な要素となります。

「少し寒いくらい我慢すれば大丈夫」「隣の音は慣れれば気にならない」と考える方も多いかもしれません。しかし、科学的な研究データは、住環境の質が私たちの健康に与える影響が決して軽視できないものであることを示しています。

ここでは、見落としがちだからこそ知っておきたい、住環境と健康の深い関係について詳しく解説します。

断熱性能と健康リスクの関係

住まいの断熱性能は、単に光熱費の節約や快適性だけの問題ではありません。実は、断熱性能の低い住宅で長期間生活することは、深刻な健康リスクを招く可能性があることが、近年の研究で明らかになっています。

循環器疾患リスクの増大

断熱性能が不十分な住宅では、冬場の室温が大幅に低下し、血管に大きな負担をかけることになります。寒い環境では血管が収縮し、血圧が上昇するため、心筋梗塞や脳卒中といった循環器疾患のリスクが高まるのです。

特に集合住宅では、建物構造によって断熱性能に大きな差があります。木造アパートの場合、断熱材が不十分であることが多く、冬場の室温が外気温とほとんど変わらないケースも珍しくありません。

一方、鉄筋コンクリート造のマンションでも、建築年代が古い物件では現在の断熱基準を満たしていない場合があります。

呼吸器系への影響

断熱性能の低い住宅では、結露が発生しやすく、カビやダニの繁殖を招きます。これらのアレルゲンは、喘息やアレルギー性鼻炎などの呼吸器疾患の原因となり、特に小さなお子さんがいるご家庭では深刻な問題となります。

また、寒い住環境では免疫力が低下し、風邪やインフルエンザなどの感染症にかかりやすくなることも知られています。

精神的健康への影響

寒さによる身体的ストレスは、精神的な健康にも悪影響を与えます。常に寒さを感じる環境では、集中力の低下やイライラ、うつ症状などが現れやすくなります。在宅ワークが増えた現在、住環境が仕事の効率や精神的な安定に与える影響は、以前にも増して重要になっています。

騒音が心身に与える長期的影響

集合住宅での騒音問題は、単なる「うるさい」という不快感だけでは済まされません。長期間にわたって騒音にさらされることは、私たちの心身に深刻な影響を与える可能性があります。

睡眠の質への深刻な影響

騒音が最も深刻な影響を与えるのが睡眠です。隣戸からの生活音や上階からの足音などが継続的に聞こえる環境では、深い眠りに入ることが困難になります。

睡眠不足や睡眠の質の低下は、免疫力の低下、記憶力や判断力の低下、肥満リスクの増加など、様々な健康問題を引き起こします。特に成長期のお子さんにとって、質の良い睡眠は心身の発達に欠かせない要素です。

ストレスホルモンの増加

騒音は、私たちの身体にストレス反応を引き起こします。継続的な騒音環境では、ストレスホルモンであるコルチゾールの分泌が増加し、血圧上昇や血糖値の上昇を招きます。

このような状態が長期間続くと、高血圧、糖尿病、心疾患などの生活習慣病のリスクが高まることが研究で示されています。

精神的ストレスと集中力の低下

騒音による精神的ストレスは、イライラや不安感を増大させ、うつ症状を引き起こす可能性もあります。また、集中力の低下により、仕事や学習の効率が著しく下がることも珍しくありません。

特に在宅ワークやオンライン授業が日常的になった現在、住環境の騒音レベルは、生活の質を大きく左右する要素となっています。

対策方法の重要性

これらの健康リスクを避けるためには、住まい選びの段階で騒音対策を十分に検討することが重要です。建物構造による防音性の違いを理解し、内見時には実際の騒音レベルを確認することが必要です。

また、すでに騒音に悩まされている場合は、防音カーテンや絨毯の設置、耳栓の使用など、できる範囲での対策を講じることも大切です。しかし、根本的な解決のためには、防音性の高い住環境への住み替えを検討することも必要かもしれません。

住環境が健康に与える影響は、目に見えにくいからこそ軽視されがちです。

しかし、長期的な視点で考えると、健康的な住環境への投資は、将来の医療費や生活の質を考えれば決して高い買い物ではありません。住まい選びの際は、これらの健康への影響も重要な判断基準として考慮することをお勧めします。

ライフスタイル別|あなたに最適な集合住宅の選び方

住まい選びで迷いが生じるのは、「何を最優先にすべきか」が明確でないからです。家賃の安さを取るか、静かな環境を取るか、プライバシーを取るか。すべてを満たす完璧な物件は存在しませんが、あなたの価値観に合った最適解は必ず見つかります。

ここでは、代表的な4つの価値観別に、集合住宅選びの具体的な戦略をお伝えします。まずは自分がどのタイプに当てはまるかを考えながら、読み進めてみてください。

家賃・初期費用重視派|コスパ重視の賢い選択肢

「とにかく住居費を抑えたい」という方にとって、木造アパートは最も現実的な選択肢です。しかし、単純に安い物件を選ぶだけでは、騒音や寒さで後悔することになりかねません。

木造でも快適に暮らすための3つのコツ

1. 角部屋を狙う

木造アパートの最大の弱点は防音性の低さです。隣戸との接触面を減らすため、多少家賃が高くても角部屋を選ぶことで、騒音ストレスを大幅に軽減できます。

2. 最上階を選んで上階騒音を回避

上階からの足音は、木造住宅では避けられない問題です。最上階なら、この問題を完全に解決できます。屋根からの熱の影響は夏場に気になりますが、扇風機やサーキュレーターで対策可能です。

3. 築年数よりも管理状態を重視

築古物件でも、オーナーがしっかりメンテナンスしている建物なら、快適に住めます。外壁の汚れ具合、共用部分の清掃状態、設備の動作確認を怠らないようにしましょう。

初期費用を抑える交渉テクニック

敷金・礼金ゼロの物件も増えていますが、そうでない場合も交渉の余地があります。特に閑散期(6月〜8月、11月〜1月)なら、「長期居住予定」を伝えることで、初期費用の減額に応じてもらえる可能性が高まります。

静かさ・防音性最優先派|在宅ワーカー必見の選び方

テレワークが当たり前になった2025年、住環境の静かさは仕事の効率に直結する重要な要素です。在宅ワーカーや音楽活動をされる方には、鉄筋コンクリート造(RC造)の選択が基本となります。

RC造でも騒音が聞こえる落とし穴に注意

「RC造なら絶対に静か」と思い込むのは危険です。壁の厚さや隣戸との配置によって、防音性能は大きく変わります。

壁厚15cm以上を目安にする

RC造でも、壁厚が10cm程度の物件では、隣戸の話し声が聞こえることがあります。可能であれば、壁厚15cm以上の物件を選びましょう。

隣戸の間取りを確認する

自分の寝室の隣が隣戸のリビングになっていると、テレビの音や話し声で睡眠が妨げられる可能性があります。内見時に隣戸の間取りも確認し、静かに過ごしたい部屋の隣が何の部屋になるかをチェックしてください。

防音性を見極める内見時のチェックポイント

壁を軽く叩いて音を確認

コンコンと軽く叩いた時、「ペコペコ」という軽い音がする場合は、石膏ボードの薄い壁の可能性があります。「ゴツゴツ」という重い音なら、コンクリートの厚い壁と判断できます。

窓の構造を確認

二重サッシや複層ガラスが使われているかどうかで、外部からの騒音遮断性能が大きく変わります。幹線道路沿いの物件では、特に重要なポイントです。

プライバシー・戸建て感覚重視派|独立性の高い住まい

「隣人との距離感を保ちたい」「戸建て感覚で暮らしたい」という方には、テラスハウスやタウンハウスといった長屋タイプの住宅がおすすめです。

長屋タイプの最大のメリット

建築基準法上の「長屋」に分類される住宅は、各戸に専用の玄関があり、共用廊下や階段がありません。そのため、隣人と顔を合わせる機会が少なく、プライベート感の高い暮らしが実現できます。

専用庭や駐車場付きが多い

多くの長屋タイプ住宅では、各戸に専用の庭スペースや駐車場が設けられています。ガーデニングを楽しんだり、車を身近な場所に駐車できたりと、戸建て住宅に近い利便性を享受できます。

長屋タイプ選択時の注意点

隣家との騒音トラブルリスク

共用廊下がない分、隣家との壁が直接接しているため、生活音のトラブルが発生しやすい面もあります。特に小さなお子さんがいる家庭では、足音や声に配慮が必要です。

管理体制の確認が重要

共用部分が少ない分、管理費は安く抑えられますが、その反面、清掃や設備メンテナンスの体制が不十分な場合があります。契約前に管理会社の対応範囲を必ず確認しましょう。

セキュリティ・共用設備重視派|安心・便利な住環境

「安全性を最優先したい」「便利な共用設備を活用したい」という方には、管理体制の整った分譲マンションタイプの賃貸物件が最適です。

セキュリティ面で確認すべき設備

オートロック+防犯カメラの組み合わせ

オートロックだけでは、住人の後について侵入される「共連れ」のリスクがあります。エントランスに防犯カメラが設置されている物件なら、より高い防犯効果が期待できます。

管理人の常駐時間

日中常駐、夜間常駐、巡回管理など、管理体制は物件によって大きく異なります。女性の一人暮らしや高齢者の方には、日中常駐タイプがおすすめです。

共用設備の活用価値を見極める

宅配ボックスの容量と使い勝手

ネット通販を頻繁に利用する方には、宅配ボックスの充実度は重要なポイントです。戸数に対して十分な数があるか、大型荷物にも対応できるかを確認しましょう。

共用施設の維持管理状況

ゲストルームやフィットネスルームなどの共用施設がある場合、実際に利用されているか、清潔に保たれているかをチェックしてください。使われていない施設は管理費の無駄遣いになっている可能性があります。

管理費と共益費のバランス

充実した設備とサービスには、相応のコストがかかります。管理費・共益費が家賃の5~10%程度なら適正範囲ですが、それを超える場合は、本当にその価値があるかを慎重に検討しましょう。

あなたの価値観に最も近いタイプは見つかりましたか?完璧な物件は存在しませんが、何を最優先にするかが明確になれば、必ず納得できる住まいに出会えるはずです。

内見で後悔しないための実践チェックリスト

理想の集合住宅を見つけても、内見で見落としがあると入居後に大きな後悔につながります。

限られた内見時間の中で、本当に重要なポイントを効率的にチェックする方法をお伝えします。

住んでから「こんなはずじゃなかった」と感じる前に、プロの視点で物件の本質を見抜くコツを身につけましょう。

騒音チェック|壁の厚さと隣戸配置の確認方法

騒音問題は集合住宅での生活の質を大きく左右する要素です。壁を叩いて音を確認する方法は一般的ですが、それだけでは不十分。より確実に騒音リスクを予測する方法をご紹介します。

壁厚の確認は窓枠で判断する

壁の厚さは、窓枠の奥行きを見ることで簡単に判断できます。RC造の場合、壁厚15cm以上あれば防音性に期待できますが、窓枠が浅い場合は壁が薄い可能性があります。

また、コンセントプレートを軽く押してみて、奥行きがあるかどうかでも壁厚をある程度推測できます。

隣戸との間取り配置を必ず確認

図面で隣戸の間取りを確認し、寝室同士が隣接していないかチェックしましょう。

特に、自分の寝室の隣が隣戸のリビングやキッチンになっている場合、深夜や早朝の生活音が気になる可能性があります。理想的なのは、収納部分同士が隣接している配置です。

上下階の生活音リスクを予測

上階の間取りも重要なチェックポイントです。自分の寝室の真上が上階の子供部屋やリビングになっていると、足音や物音が響きやすくなります。

また、最上階以外を選ぶ場合は、天井の構造(二重床・二重天井の有無)についても不動産会社に確認しておきましょう。

実際の時間帯での音環境確認

可能であれば、平日の夜間や休日の朝など、実際に住む時間帯に再度訪問して音環境をチェックすることをおすすめします。

昼間は静かでも、帰宅ラッシュの時間帯や深夜には状況が変わることがあります。

断熱・日当たりチェック|冬の寒さ・夏の暑さを予測

住まいの断熱性能は、光熱費だけでなく健康にも大きな影響を与えます。循環器疾患のリスクを高める可能性もある断熱不足を、内見時に見抜く方法をお教えします。

窓の種類で断熱性能を判断

窓は建物の断熱性能を左右する重要な要素です。単板ガラスの場合は断熱性が低く、冬場の結露や底冷えの原因となります。

ペアガラス(複層ガラス)や樹脂サッシが使われているかを確認しましょう。窓枠を触ってみて、金属製(アルミ)か樹脂製かも重要なポイントです。

方角と周辺環境の総合判断

南向きの部屋は日当たりが良いとされますが、目の前に高い建物があれば意味がありません。

実際に窓から外を見て、どの時間帯にどの程度の日光が入るかを想像してみましょう。また、西向きの部屋は夏場の西日で室温が上がりやすいため、エアコン効率も考慮する必要があります。

断熱材の有無を間接的に確認

壁や天井を軽く叩いてみて、音の響き方で断熱材の有無をある程度推測できます。断熱材が入っている場合は音が吸収されて鈍い音になり、入っていない場合は響きやすくなります。また、冬場の内見では、暖房を切った状態での室温の下がり方も参考になります。

結露の痕跡をチェック

窓枠やサッシ周辺に結露の痕跡(カビや変色)がないか確認しましょう。これらは断熱性能の低さを示すサインです。特に北側の部屋や浴室周辺は、結露が発生しやすい場所なので入念にチェックが必要です。

生活動線チェック|毎日使う共用部分の確認ポイント

共用部分の使い勝手は、毎日の生活の快適さに直結します。見落としがちですが、長期間住むことを考えると非常に重要な要素です。

ゴミ置き場の管理状況を確認

ゴミ置き場の清潔さは、住民の民度と管理体制を表すバロメーターです。分別が適切にされているか、臭いや汚れはないか、カラスや害虫対策はされているかをチェックしましょう。また、24時間ゴミ出し可能か、収集日前日のみかも生活パターンに大きく影響します。

駐輪場・駐車場の利便性

駐輪場は屋根があるか、防犯対策(施錠設備)はあるか、自分の部屋からアクセスしやすい位置にあるかを確認します。駐車場を利用する場合は、車庫入れの難易度や他の車との距離感もチェックポイントです。機械式駐車場の場合は、操作の複雑さや待ち時間も考慮しましょう。

共用廊下・階段の安全性と清潔さ

共用廊下の幅は十分か、照明は適切に配置されているか、清掃が行き届いているかを確認します。特に外廊下の場合は、雨の日の滑りやすさや風の通り方もチェックしておきましょう。階段の手すりの状態や段差の高さも、日常的な利用を考えると重要です。

郵便受けとエントランスの機能性

郵便受けの大きさは宅配ボックス代わりになるか、鍵はしっかりしているか、表札の取り付け方法はどうかを確認します。オートロックがある場合は、来客時の対応方法や、自分が不在時の宅配受け取り方法についても理解しておきましょう。

管理人室・管理会社の連絡先

管理人が常駐しているか、不在の場合の緊急連絡先は明確か、管理会社の対応時間はどうかを確認します。これらの情報は、入居後のトラブル対応や相談のしやすさに直結します。掲示板がある場合は、住民向けの連絡事項の内容も参考になります。

内見は限られた時間の中で多くの情報を収集する必要がありますが、これらのポイントを押さえることで、入居後の満足度は大きく変わります。チェックリストを作成して、見落としがないよう確認していくことをおすすめします。

不動産会社との賢い付き合い方|知識武装で対等な関係を

内見で物件の魅力を感じても、契約を急いではいけません。不動産会社との関係は、あなたが「知識のある顧客」として認識されるかどうかで大きく変わります。

適切な質問と確認事項を押さえることで、対等な立場での交渉が可能になり、より良い条件での契約につながるのです。

これまでに学んだ集合住宅の知識を武器に、プロの不動産会社と堂々と向き合いましょう。専門的な質問ができる顧客には、担当者も誠実に対応してくれるものです。

専門的な質問で物件の本質を見抜く

不動産会社の担当者に「この人は詳しいな」と思わせる質問をすることで、より正確で詳細な情報を引き出すことができます。表面的な情報だけでなく、住み始めてから分かる重要なポイントを事前に把握しておきましょう。

建物構造に関する質問

「この建物の構造は何造ですか?」という基本的な質問から始めて、さらに踏み込んだ確認をしてみましょう。

RC造の場合は「壁の厚さはどの程度でしょうか?」と質問しましょう。15cm以上あれば十分な防音性が期待できますが、10cm程度の薄い壁のRC造も存在します。木造や軽量鉄骨造の場合は「隣戸との間の壁構造はどうなっていますか?」と確認することで、防音対策の程度を把握できます。

また、「築年数と大規模修繕の履歴を教えてください」という質問も効果的です。適切な修繕が行われている建物かどうかが分かり、将来的な住環境の維持についても予測できます。

過去のトラブル歴の確認

「この部屋で過去にトラブルはありましたか?」という直接的な質問は重要です。騒音問題、水漏れ、隣人トラブルなどの履歴があれば、同じ問題が再発する可能性があります。

「上下左右の住戸の入居状況はいかがですか?」という質問で、隣人の生活パターンについても情報を得られる場合があります。小さなお子さんがいる家庭、夜勤の方、ペットを飼っている方などの情報は、あなたの生活スタイルとの相性を判断する材料になります。

管理体制の確認

「管理会社はどちらですか?管理人の常駐時間は?」という質問で、日常的な管理体制を把握しましょう。管理人が常駐している時間帯や、緊急時の連絡体制を知っておくことで、安心して暮らせるかどうかが判断できます。

「共用部分の清掃頻度や、ゴミ出しのルールについて詳しく教えてください」という質問も実用的です。管理が行き届いている物件かどうかは、実際の住み心地に大きく影響します。

これらの質問をすることで、担当者は「この顧客は住んでからのことをしっかり考えている」と認識し、より丁寧な対応をしてくれるはずです。

契約前に確認すべき重要事項

賃貸契約書には多くの条項が記載されていますが、特に注意深く確認すべきポイントがあります。契約後に「知らなかった」では済まされない重要事項を、必ず事前にチェックしましょう。

更新料と更新条件

「更新料はいくらですか?更新は自動更新ですか?」という確認は必須です。2年後の更新時に家賃の1ヶ月分程度の更新料が必要な場合が多く、これは長期的な住居費に大きく影響します。

また、「家賃の値上げ条項はありますか?」という質問も重要です。契約書に家賃改定に関する条項があるかどうかで、将来的な家計への影響を予測できます。

退去時の原状回復費用

「退去時の原状回復はどこまで借主負担ですか?」という確認は、後々のトラブルを避けるために欠かせません。通常の使用による劣化(自然損耗)は貸主負担が原則ですが、契約書の記載内容によっては借主負担とされる場合もあります。

「クリーニング費用は退去時に必ず借主負担ですか?」という質問も具体的で効果的です。ハウスクリーニング代として数万円を請求される場合があるため、事前に確認しておきましょう。

禁止事項と制限

「ペット飼育、楽器演奏、友人の宿泊などの制限はありますか?」という質問で、生活上の制約を把握しておきましょう。契約後に制限を知って困ることのないよう、あなたのライフスタイルに関わる部分は詳しく確認してください。

「インターネット回線の工事は可能ですか?」という質問も現代では重要です。在宅ワークが増える中、高速インターネット環境は必須となっています。

緊急時の対応

「設備故障や水漏れなどの緊急時の連絡先と対応体制を教えてください」という確認も大切です。夜間や休日に問題が発生した場合の対応方法を知っておくことで、安心して暮らすことができます。

契約書の熟読時間の確保

「契約書を事前にいただいて、じっくり読む時間をもらえますか?」という依頼も遠慮せずに行いましょう。契約当日にその場で読んで署名するのではなく、事前に内容を十分検討する時間を確保することが重要です。

これらの確認事項をクリアにしておくことで、入居後の満足度は大きく向上します。面倒に思われるかもしれませんが、長期間住む住まいだからこそ、契約前の確認は妥協せずに行ってください。知識を持った顧客として堂々と質問し、納得のいく条件で契約を結びましょう。

関連記事:不動産売却はどこがいい?選び方の基準や売却のコツを解説

住宅選びで重要な5つの視点

集合住宅だけではなく、住宅選びで大事にすべき視点を解説します。あなたの住宅選びが成功するように以下の視点を持っておきましょう。

表面的な名称に惑わされず、本質を見抜く力を身につけよう

「マンション」「アパート」「ハイツ」「コーポ」「メゾン」といった建物名称は、実は明確な定義がありません。重要なのは、これらの名前の奥にある3つの本質的な判断基準です。

建物構造(木造・鉄骨造・RC造)が、あなたの日常生活の快適性を左右します。防音性や断熱性、そして家賃に直結するこの要素を最優先で確認することで、入居後の「こんなはずじゃなかった」を防げるでしょう。

法的分類(共同住宅・長屋)は、プライバシーや管理体制に影響します。廊下や階段を共用する共同住宅か、各戸に専用玄関がある長屋かによって、住み心地は大きく変わります。

間取りタイプは、あなたのライフスタイルとの相性を決定づけます。メゾネットやテラスハウスなど、特殊な間取りにはそれぞれ独特のメリットとデメリットがあることを理解しておきましょう。

健康への影響を軽視せず、長期的な視点で判断しよう

住まいは単なる「寝る場所」ではありません。断熱性能が不十分な住宅では循環器疾患のリスクが高まり、騒音環境は睡眠の質や精神的ストレスに長期的な影響を与えます。

目先の家賃の安さだけに目を奪われず、あなたの健康と生活の質を守る住環境を選択することが、結果的に医療費や生活満足度の面でもプラスになるはずです。

あなたの価値観を明確にし、優先順位をつけよう

住まい選びに「正解」はありません。大切なのは、あなた自身の価値観と優先順位を明確にすることです。

- 家賃・初期費用を最重視するなら、木造アパートでも騒音対策がしっかりした物件を選ぶ。

- 静かさ・防音性を最優先するなら、RC造の中でも壁厚15cm以上の物件を狙う。

- プライバシーを重視するなら、テラスハウスや長屋タイプを検討する。

- セキュリティを重視するなら、オートロックや管理人常駐の共同住宅を選ぶ。

このように、自分の「譲れない条件」を明確にすることで、迷いのない住まい選びができるでしょう。

内見では感情ではなく、客観的なチェックポイントで判断しよう

実際の物件見学では、第一印象や営業担当者の話術に流されがちです。

しかし、下記のように、客観的なポイントに基づいて判断することが重要です。

- 騒音チェック(壁の厚さ・隣戸配置の確認)

- 断熱・日当たりチェック(窓の種類・方角の確認)

- 生活動線チェック(共用部分の状態確認)

感情的な「なんとなく良さそう」ではなく、論理的な根拠を持って物件を評価する習慣を身につけましょう。

知識武装で不動産会社と対等な関係を築こう

不動産会社との交渉では、あなたが「知識のある顧客」であることを示すことで、より誠実で丁寧な対応を引き出せます。

建物構造に関する専門的な質問、過去のトラブル歴の確認、契約前の重要事項の詳細な確認など、この記事で学んだ知識を実際の場面で活用してください。

情報格差による不利益を避け、納得のいく契約条件を獲得するためには、事前の知識武装が欠かせません。

まとめ:あなたの未来の住まいへの第一歩

住まい選びは、あなたの人生の質を左右する重要な決断です。この記事で得た知識を武器に、表面的な情報に惑わされることなく、本質的な判断基準に基づいて選択してください。

完璧な住まいは存在しませんが、あなたの価値観と優先順位に最も適した住まいは必ず見つかります。

焦らず、しかし妥協せず、自信を持って理想の住まい探しを進めていきましょう。

あなたが心から「ここに住んで良かった」と思える住まいとの出会いを、心から応援しています。